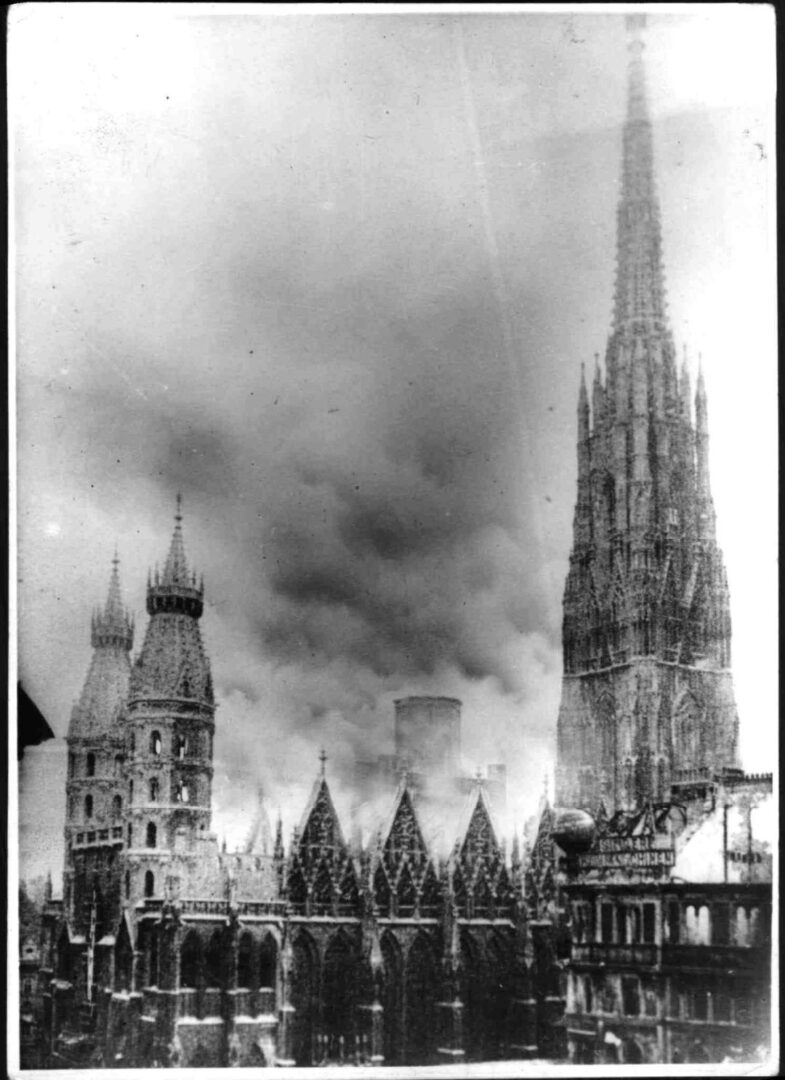

В ночь на 12 апреля 1945 года загорелся венский собор Святого Стефана. Но огонь, охвативший это архитектурное сокровище Австрии, был лишь одним из множества видимых следов, оставленных Второй мировой войной. Ровно на следующий день, 13 апреля, Вена была освобождена от национал-социалистического режима, но одновременно оказалась под контролем Красной армии. В городе царили смешанные чувства: одни испытали облегчение, другие — страх, а кто-то уже был слишком измучен, чтобы что-либо ощущать. Те ужасы, которые нацистская агрессия принесла значительной части Европы, теперь затронули и австрийское гражданское население: неважно, поддерживали ли люди когда-то режим или сами были жертвами национал-социалистического террора.

Варварские сцены последних военных дней зафиксированы в дневниках трёх очевидцев, описывавших трагические события конца войны в Вене: Йозефа Шёнера, Паулы фон Прерадович и Генриха Вильднера. В частности, Шёнер записал 11 апреля эпизод, когда владелец кондитерской Hornig — заведения, годами укрывавшего подпольщиков, коммунистов и дезертиров, — стоял «опустошённым, горько плача»: его магазин разгромили и разграбили, а жена ещё в январе была арестована и убита гестапо. «Наш бедный город… Когда же удастся залечить эти раны?» — с отчаянием спрашивал он.

Психические шрамы войны

Разрушения, убийства и насилие затронули как символы города (Собор Святого Стефана, многие кварталы и улицы), так и души жителей. Подтверждение этого находим в медицинских документах, в частности в записях Университетской клиники психиатрии и неврологии Вены (округ Альзергрунд) за 1945 год и последующее время. Некоторым пациентам психиатры позволяли к историям болезней приобщать письма — оттуда видно, как глубоко ранило людей всё пережитое.

Например, Карл В. сам описал, как 12 апреля 1945 года, в день своей выписки из клиники на Лазареттгассе, 14, он шёл к своей квартире на Римергассе (Вена I) и видел трупы, павших лошадей, обгоревшие здания. Карл В. участвовал в сопротивлении: в 1938‑м его впервые схватили, посадили на 17 месяцев в разные тюрьмы и концлагерь Дахау. В 1943‑м — снова арест, гестаповские допросы, пытки на Морцинплац, затем тюрьмы до осени 1944‑го. Когда у него диагностировали «тюремный психоз», мужчину перевели в психбольницу. И вот, выйдя на свободу, он оказался в городе, объятом пожарами. Однако, как пишет сам Карл, «меня это не так поразило, ведь я прошёл через весь последний период войны и уже видел тела в разложении…». Он видел, как догорали стропильная система собора Святого Стефана и дома на Зингерштрассе, как пьяные солдаты Красной армии стреляли в стену, чуть не задев проходивших мимо людей… В своей квартире он застал выбитую дверь, а соседи прятались в его комнатах, решив, что благодаря подтверждению о «политической неблагонадёжности» хозяина к ним будут относиться осторожней. «Они жестоко разочаровались» — добавляет Карл В.

Массовое сексуальное насилие

В ту пору большинство домов были разграблены, многие женщины становились жертвами насилия. По некоторым оценкам, в Вене совершено от 70 000 до 100 000 изнасилований. Последующий резкий рост обращений к врачам по поводу венерических болезней и увеличившееся число абортов подтверждают эту страшную статистику. Часть венцев, опасавшихся возмездия за причастность к нацистской власти или боявшихся насилия, сводили счёты с жизнью. Так, некто Хедвиг В., родственница одного из ведущих нацистских политиков Австрии, в начале апреля 1945 года пыталась совершить совместный суицид вместе с мужем и дочерью; дочь погибла, а Хедвиг выжила и была помещена в венскую психиатрическую клинику. Врачи записали: «Она говорила, что 23‑летняя дочь умоляла её: «Убей меня, я слишком боюсь». Они думали бежать, но отец не мог, и они решили умереть все вместе…».

От последствий бомбёжек и оккупации страдали разные слои населения: евреям, скрывавшимся от депортации, также пришлось бороться со стрессом и страхом. Многочисленные истории болезней указывают, что люди «сохраняли бодрость духа» на стадии открытой опасности, но впадали в тяжёлые депрессии уже после освобождения. 19‑летняя Маргарете Н., пережившая войну «в подполье», осенью 1947‑го обратилась в психиатрическую клинику с сильными депрессивными симптомами: «Раньше страшно голодала, боялась ареста, но держалась бодро. Теперь, когда вроде всё позади, нет больше радости жизни».

Объект исследования

Все эти детали собирает воедино проект Австрийской академии наук (ÖAW), при поддержке города Вены в рамках годов памяти 1945/1955/1995. Учёные анализируют архивы психиатрической клиники Венского университета (в народе — AKH), где после войны люди с крайне разным опытом — и жертвы бомбёжек, и бывшие узники концлагерей, и вернувшиеся солдаты вермахта — лежали бок о бок в больших палатах. Документы показывают не только чудовищные психологические последствия войны и нацизма, но и расколотое самосознание общества, где одни были жертвами, а другие — палачами или добровольными сообщниками режима.

Часть работы проекта — литературная интерпретация найденных свидетельств. На основе исторических фактов приглашённая писательница создаст театральную постановку: пациенты воображаемого психиатрического зала будут размышлять о своих судьбах, о прошлом нацистской Австрии, об освобождении и травмах, которые ещё не исцелены. Такая форма театра — не только уникальный «голос» архивов, но и важная составляющая культуры памяти, призванная помочь обществу осознать, как глубоко война ранила людей и какие уроки следует извлечь, чтобы не повторить ошибок.

Это перевод новостной статьи австрийского издания. Источник: derstandard.at